低GI食品として注目されている「ソバ」

HEALTH

2025.08.29

代表的な日本料理であり、暖かな時期でも寒い時期でも美味しくいただけて、地域ごとにお馴染みのお出汁があったり、食べ比べも楽しい「低GI食品」

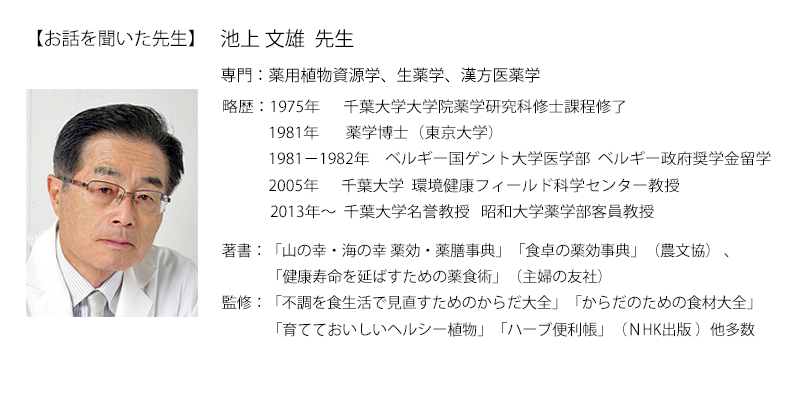

そんな「ソバ」について、池上先生に伺いました😊🖊

【ソバ】

ソバは中国南部が原産地と考えられるタデ科の一年草です。

各地の弥生遺跡からソバやイネの花粉が検出されており、縄文や弥生時代から焼き畑農法で利用されたと考えられています。

ソバは種を蒔いて三か月ほどで収穫でき、痩せた土壌でも成長して結実することから、救荒食物として5世紀頃から栽培されてきました。

畑一面に真っ白な花が咲いたソバ畑を眺めると、痩せた原野を開墾してきた先人の思いに感動します。古くは「そばむぎ」などと呼びましたが、稜角を意味する古語「そば」と「むぎ(麦)」が複合した語で、角のある麦という意味です。

▲

「ソバ畑」

📷池上先生撮影📷

『本草綱目』に「腸胃を実たし、気力を益し、精神を続なぎ、能く五臓の滓穢(しわい:けがれの意)を煉る」とあり、ソバには高い栄養価による滋養強壮の効果があるとされています。

古くは、実から殻(果皮)を除いて種子のまま粥にし、あるいは製粉して粉状にしたものを加工・加熱して塊状の蕎麦がき(蕎麦練り)として食べていました。

麺の形態に加工する調理法は江戸時代中期に発明されて、蕎麦切りと呼ばれました。現在では、省略して単に蕎麦と呼ぶようになり、また中華そばなどと区別して日本蕎麦とも呼ばれます。

ビタミンB1を豊富に含み、脚気などのビタミンB1欠乏症の予防に効果があります。

また穀物としてカリウムや鉄などの多くのミネラルを含み、バランスのよいアミノ酸組成を有します。さらにフラボノイドのルチンやクエルシトリンを含むので、毛細血管を強化し、高血圧を予防し、動脈硬化を防ぎ、便秘を解消して抗酸化作用を示します。

高血圧予防の効用は、蕎麦に含まれる多量のカリウムが体内よりナトリウムを排泄させることによります。常食することで心臓の不調を防いで疲労を回復し、自律神経失調症を治し、脳卒中の予防もできる非常に健康的な食材です。

寿司、天ぷらと並ぶ代表的な日本料理です。この蕎麦の調味として作られる「つゆ(蕎麦汁)」は、地域によって色・濃さ・味になどに明らかな違いがあり、その成分も各地によって好みが分かれます。蕎麦を供する場合には竹簾が敷かれた蕎麦皿や蕎麦笊などが用いられ、また、つゆを供する場合には蕎麦徳利と猪口が用いられることが普通です。

▲

「ソバの花」

📷池上先生撮影📷

ソバは世界各地でも食用にされています。ロシア・東欧のカーシャのように粥状にして食べたり、フランスのガレットのように粉にひいて焼いたりして食べます。中国ではホーラといって、丸い穴をあけた器械からところてんのように押しだして麺にして食べます。また、そば茶、そば焼酎の主原料として使用されています。

特段の旬はなく、秋ソバが最も香りが良くおいしいのですが、救荒食物と考えればどの季節のものでも良いでしょう。

健康食としてのイメージが強い蕎麦ですが、アレルギー物質を含む食品として食品衛生法施行規則により特定原材料を含む旨の表示が義務付けられています。また、実や茎にファゴピリンを含むために食後に日焼けを伴う程度の紫外線(日光)に当たった場合に光線過敏を起こすことがあります。

▲

「十割蕎麦」

📷池上先生撮影📷

この時期には、さっぱりといただけるざる蕎麦がとても美味しく感じられますよね!✨

薬味に生姜やネギを一緒にいただくと、身体の冷えも気にならずに済みます😊

池上先生、ありがとうございました🌹

■旬の食材で薬食ライフ 過去の記事

おすすめの食材はこちら

第1回「南瓜(カボチャ)編」

第2回「栗(クリ)」編

第3回「山芋(ヤマノイモ)」編

第4回「大根(ダイコン)」編

第5回「葱(ネギ)」編

第6回「白菜(ハクサイ)」編

第7回「苺(イチゴ)」編