秋冬のうれしい味覚「サトイモ」

HEALTH

2025.11.20

寒くなると恋しくなる、あたたかな煮物や汁物・・・!

まったりとした粘り気や、ほくほくとした食感、低カロリーなのもうれしい

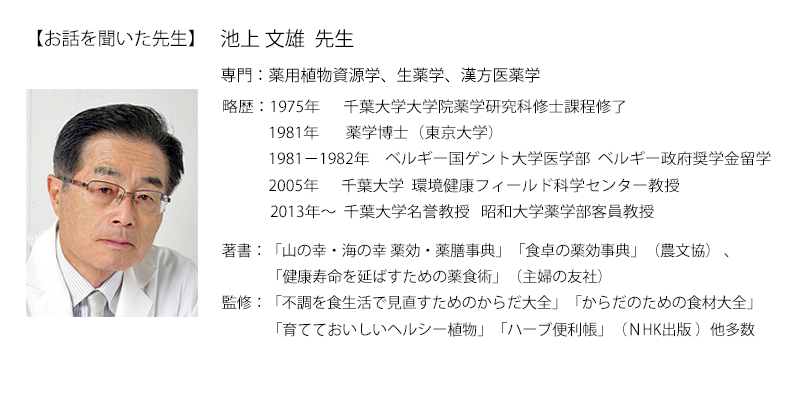

そんな「サトイモ」について、池上先生に伺いました😊🖊

【サトイモ】

熱帯アジア原産で、温帯地方各地で栽培されるサトイモ科のタロイモ類の仲間の多年草です。

多様なタロイモ類のうち、最も北方で栽培されています。地下の球茎は楕円形で褐色の繊維に包まれています。花期は夏~秋ですが、我が国ではまれに仏炎苞状の花を開花することがあります。

我が国への伝播はイネよりも早く縄文後期と考えられています。山地に自生していたヤマイモ(山芋)に対し、里で栽培されることからサトイモ(里芋)という名がつき、地方によってはハイモとも呼びます。

塊茎、葉柄を食用とし、葉柄は芋茎(ズイキ)と呼ばれます。栽培の歴史が長いことから、栽培品種も多く、「同音異種」「異名同種」が多くあります。

日本で栽培される品種は、子イモでの休眠が必要な温帯適応した品種が多く、子イモが多数できる系統の「石川早生(いしかわわせ)」品種群で、石川早生、土垂(どだれ)が生産の8割以上を占めるとされています。ほかには、葉柄を利用するズイキ用の「八頭(やつがしら)」群や京料理に使う唐芋などの「海老芋(えびいも)」群、子イモ系統で比較的耐寒性がある「えぐいも」群、親イモが太っても子イモがほとんどできない系統である「筍芋(たけのこいも)」などがあります。

▲

「サトイモ畑」

📷池上先生撮影📷

塊茎はデンプンとタンパク質を主成分とし、ビタミンB1、B2、カリウムなどを含み、食物繊維も豊富で、低カロリー野菜として知られています。

独特のぬめりはマンナン、ガラクタンなどの粘液性糖タンパク質によるもので、マンナンは水溶性食物繊維による便秘改善、消化促進や胃潰瘍の予防、食物繊維の一種であるガラクタンには免疫力向上作用があるといわれます。

また、カリウムは芋類の中でも比較的多く含まれ、むくみや高血圧の改善に効果があります。

民間療法では、塊茎を採取後、よく水洗いして皮をむき擦りおろし、小麦粉と生姜を混ぜてよく擦り合わせたものを湿布薬とすると、お灸や湯による火傷、指関節のはれ、耳下腺炎、乳腺炎、歯痛、打ち身などに効果があります。

足の土踏まずの部分にあてると解熱効果があります。葉柄は蛇にかまれた傷や虫刺されなどに用いられます。どちらを用いる場合も、かぶれやすい体質の人は要注意です。

古くは芋といえばサトイモを指し、平安時代の『和名抄』には漢名を芋などと記され、現在と同様に食用としていました。

親芋に子芋、孫芋とたくさんの芋がつくことから子孫繁栄の象徴として、お正月や行事などの料理によく使われています。一方、江戸時代の貝原益軒著の『大和本草』には「山中の農多く植えて糧となし飢を助けてはなはだ民用に利あり」と記され、サツマイモやジャガイモの渡来以前は重要な飢饉食であったことがわかります。

▲

「サトイモ」

📷池上先生撮影📷

煮物の材料として、日本では極めて一般的な存在で、芋煮会などでの主材料です。

ほかに衣被(きぬかつぎ)や汁物などで食べるのがお勧めです。生では、サトイモ科植物に特異なえぐ味や渋みがあり、またさわると痒くなることがありますが、これはシュウ酸塩が含まれるためです。加熱などでタンパク質を変性すれば渋みは消えます。

-1-300x225.jpg)

▲

「きぬかつぎ」

📷池上先生撮影📷

寒い時期には、サトイモを主役にした煮物や汁物が恋しくなります🍚

ほんの少しお醤油やお塩をかけただけで、おつまみにもなりますので、お燗のお供にもなりそうですね🍶

コロコロと愛らしく、ホクホクと味わい深いサトイモ!ぜひ日々の食卓に取り入れてみてください😊

池上先生、ありがとうございました🌹

■旬の食材で薬食ライフ 過去の記事

おすすめの食材はこちら

第1回「南瓜(カボチャ)編」

第2回「栗(クリ)」編

第3回「山芋(ヤマノイモ)」編

第4回「大根(ダイコン)」編

第5回「葱(ネギ)」編

第6回「白菜(ハクサイ)」編

第7回「苺(イチゴ)」編