お食事にもおやつにも「トウモロコシ」

HEALTH

2025.07.19

自然の甘みをたっぷりと感じられるのに、お食事にもおやつにもなる、鮮やかな黄色。

最近では、生食でいただける甘い品種もスーパーに並んでいますね🌽

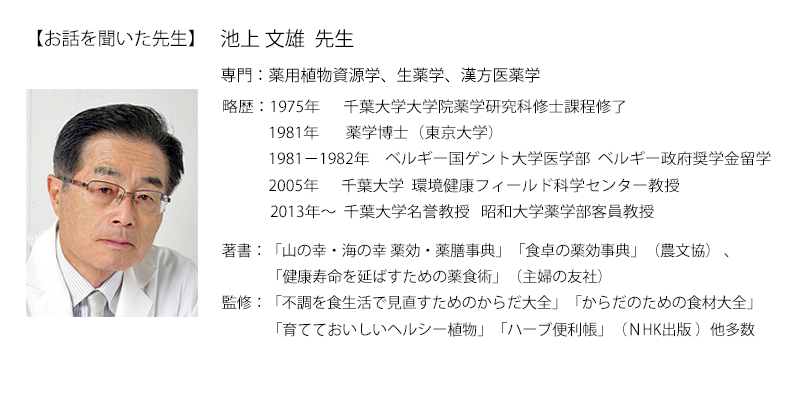

そんな夏の定番お野菜「トウモロコシ」について、池上先生に伺いました😊🖊

【トウモロコシ】

熱帯アメリカ原産のイネ科の雌雄同体の一年草で、コムギ、コメと並ぶ三大穀物の一つです。

コロンブスがヨーロッパに伝え、日本には安土・桃山時代にポルトガルの宣教師から伝えられたため、古くは南蛮黍(なんばんきび)と呼ばれました。

コーンなどとも呼ばれ、穀物として人間の食料や家畜の飼料となるほか、バイオエタノールの原料としても重要で、世界各地で広く栽培されています。日本でも北海道などで多く作られています。

花期は6~9月、茎頂に10数本に分岐した雄花をつけ、茎の中位の葉鞘には紡錘状の太い芯に雌花が規則正しくつき、この肉穂花序は多数の葉鞘が変化した膜質の苞片に包まれています。

子房からは赤褐色で毛管状の柱頭が長い髪の毛のように生えて、それが苞頭から垂れ下がります。熟した種子からはコーン油やデンプン(コーンスターチ)が得られ、コーン油は軟膏の基剤や注射溶剤として、コーンスターチは薬剤の賦形剤として利用されています。

▲

「トウモロコシ雌花」

📷池上先生撮影📷

夏が旬です。茹でたり焼いて食べるのは芯についたままの未熟種子です。

種子は糖質(デンプン)に富み、またタンパク質、リノール酸を主とする脂肪酸、リンを主とするミネラルやビタミン類を多く含み、栄養価も高いので、茹でるか焼いて食べると病気の回復に良く、乾燥粉末にして“そばがき”のようにして食べるのも良いでしょう。

コレステロール値が高く、生活習慣病の心配な人は後で述べるトウモロコシ団子を食べると良いでしょう。

雌花の長い柱頭を乾燥したものは、南蛮毛、ナンバの毛と呼ばれますが、英語ではコーンシルクといいます。

コーンシルクは欧米で古くから利尿薬として、またフランスでは胆汁分泌を促進する薬として知られています。硝酸カリウムなどを含むので、腎臓疾患、水腫性の脚気、肺炎、胆道結石、黄疸などに用いられますが、近年では糖尿病、高血圧症にも有効であると報告されています。

漢方ではあまり用いられませんが、民間では、南蛮毛は単味で腎炎や妊娠時のむくみなどに使用され、急性腎炎、妊娠時のむくみに8~10gを1日量とし、水500mLで半量になるまで煎じたものを3回に分けて服用します。

濃い煎じ液は産婦人科の諸病、高血圧、神経痛、胃痛、肩こりや便秘にも効果があり、お茶の代用にもなります。

▲

「トウモロコシ栽培」

📷池上先生撮影📷

ヨーロッパでは、太りすぎに柔らかい毛を生のまま食べると効き目があるとされています。トウモロコシの毛は非常に有益な薬なのです。

茎の先端にある雄花の花粉にも薬効があり、トウモロコシの粉に花粉をまぶした団子は、コレステロールを下げ、大腸がんを予防する健康食品にもなります。

まだ花粉が飛んでいない若い雄花を折り採り、焼いたり茹でた後に酢醤油などで食べることもできます。

▲

「トウモロコシ」

📷池上先生撮影📷

こどもから大人まで広く好まれ、さまざまな疾患を緩和するとされる「トウモロコシ」

茹でたものを冷蔵庫で冷やしていただくと、冷たさと甘みでアイスクリーム要らずのヘルシーな夏を過ごせるかもしれません😊✨

池上先生、ありがとうございました!

■旬の食材で薬食ライフ 過去の記事

おすすめの食材はこちら

第1回「南瓜(カボチャ)編」

第2回「栗(クリ)」編

第3回「山芋(ヤマノイモ)」編

第4回「大根(ダイコン)」編

第5回「葱(ネギ)」編

第6回「白菜(ハクサイ)」編

第7回「苺(イチゴ)」編